最終更新日:2024.10.2

中編はこちらからご覧ください

「まさに『よーい、スタート!』という感じでセカンドキャリアを探すことが始まりました」と鈴木は笑いながら話したが、彼の場合は他の選手とはすでに一線を画していたと言っていいだろう。

何もない状態からセカンドキャリアを模索するのではなく、すでに引退後に自分が取り組む課題と解決策、使命感を持っていた。さらには、長い現役生活の中で自分とは何者なのか、何に興味を持ち、どのようなスキルを持っているのか熟知していた。これらはとてつもないアドバンテージとなる。

当然のように、MBAを取得している元プロサッカー選手は様々なところから引く手数多な人材となっていた。

「ありがたいことにいろいろなところから話をいただきましたし、アビスパからもお話をいただきました。その際に『スタジアムを満員にするために、(指導者などの)現場じゃないところでやりたい』と伝えましたし、同時に『エンターテインメントとしてのスポーツの本場はアメリカだと思っているので、いずれは家族でアメリカに移住をしてスポーツのビジネスパーソンになりたい』という希望を全ての企業に伝えさせてもらいました」

いくつかの選択肢が出てくる中で、アビスパの川森敬史・代表取締役会長やJリーグの野々村芳和チェアマンなどともコミュニケーションを取り、自分が進むべき道の相談にも乗ってもらった。

その中でB1リーグに所属する茨城ロボッツの西村大介社長と出会い、話を聞いていくうちにバスケットボールの世界に興味を抱くようになった。そして3月に一度ロボッツの試合を観にアダストリアみとアリーナに足を運ぶと、サッカーとは全く異なる雰囲気を醸し出すアリーナと試合の迫力に衝撃を受けた。

「正直、バスケのルールも全く知らない状態で観に行ったのですが、アリーナにたくさんの人が詰めかけていて、スタッフのみなさんが作り出す雰囲気に圧倒されて、『このアリーナを安定して埋めるために貢献をしたい』と強く思って決断をしました」

迷いはなかった。バスケットであれば、本場のNBAがあるアメリカに直結しており、自分の夢の実現に向けても現実路線として考えられる。いくつもの布石と彼の心の琴線が噛み合って、彼はサッカー界を離れ、バスケ界へと飛び込んだ。

現在、彼は株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメントのビジネスパートナー事業部に勤務している。

「2023〜2024シーズンは平均で4,600人もの方がアリーナに足を運んでくださいました。これは本当に凄いことだと思います。でも、そこで満足をするのではなく、安定して満員にしていかないといけないと思いますし、入場料収入をもっと上げていかないといけないと思っています。

もちろん無料チケットが悪ではなく、スポーツは地域の公共財でもあるので、近隣の小学生などを無料招待するなど広く知ってもらうための施策をしながらも、しっかりと入場料収入の向上に力を注いでいきたいと思っています。

同時に1試合で4,600人もの人が集まるからこそ、そこに人々の興味も集まるし、ビジネスチャンスも生まれ、人と人とのつながりが生まれる。そこにビジネスを見出して、アリーナが一つの商品として様々なもののハブとなっていく。本当にいろいろな活用法があると思うので、そこにチャレンジをしていきたいと思っています」

サッカーもバスケットボールも、どのスポーツも集客率は重要なマネタイズと認知のファクターであることは間違いない。しかし、それをただ『数字』として捉えてアプローチをするだけではなく、マネージメント的な観点などより多角的なアプローチをするためにピッチに立った時から抱き続けた課題の解決策を形にするべく、彼は考えながら全力疾走をしている。

「環境は変わっても、自分の信念は変わっていない。やっぱり満員のスタジアムやアリーナを見ることは選手としても、社員としてもテンションが上がるし、何より夢が広がる。この気持ちだけは自分の原点としてこれからも大事にしていきたいと思います」

落ち着いた口調で自分の熱い想いを語る彼にこれからのビジョンを聞いてみた。

「バスケ業界も僕と一緒で発展途上。でも、バスケ業界は今、勢いがあるからこそ、僕も乗っていきたいし、常に新しい道を模索しながら切り拓いていきたいと思っています。アメリカもやっぱり先の夢として考えていますが、まずはこの茨城ロボッツという最高の場所でクラブの発展に貢献していきたいという気持ちが強いですね」

鈴木惇のセカンドキャリア。「まだまだ至らない点ばかりですし、バスケのルールも完璧に覚えたわけではありません。周りの人たちに助けられながら、日々奮闘をしています」と語るが、彼には長い年月をかけて培ってきたビジネスマンとしての下地があるからこそ、全く異なるスポーツの業界に飛び込んでも変わらぬ信念で躍動し続けられている。

最後に「セカンドキャリアを始めた人間として、サッカー界にいる選手やプロアスリートに伝えたいことは何ですか?」と問うと、彼はこう答えた。

「サッカー選手に限らず、それぞれの特定のスポーツに打ち込んでいると、見えている世界が狭くなってしまう危険性もあります。もちろん彼らは数少ない選ばれし者たちの集団であることは間違いありません。

その中で上を目指して打ち込むことは何も悪ではありませんが、視野が狭くなりがちだと感じたら、できるだけ異なる世界や、異なるタイプの人と会って話をすることは重要だと思います。その中でより客観的に自分を見ることができますし、興味を抱くものが出てくるかもしれない。

そうなったときに勉強するのもいいですし、よりコミュニケーションを深めていくのもいい。僕の考えとしては、現役を続けながら勉強したことやコミュニケーションを通じて繋がった業界に別にダイレクトに行こうとしなくてもいいと思います。

セカンドキャリアを決めて逆算してやると躓いてしまうと思うんです。僕の経験上、伝聞や勉強で知識を得ることと、実践をするのとは全く違う話なんです。決めつけをせずに、知識を蓄積させることを意識すれば、セカンドキャリアで全く関係のない業界に進んだとしても、積み重ねた知識と努力は必ず自分を助けてくれるし、プラスに働きます。

活かし方はいくらでもあると思うので、とりあえず資格を取ってみる、興味を持ってみるというのもありだと思います。ここで大事にして欲しいのが、勉強をしていて楽しいか楽しくないかです。勉強をしてみて楽しいと思えたら頑張ればいいし、苦痛だったら『俺はこっちではないな』と判断できる大きな材料なので、自分を知る上では大きなプラスになる。動いてみる価値はあると思いますし、その先に本当に自分が興味を抱くものに出会えると思っています」

学びの意識こそ、自分を成長させる最良のエネルギー。スタジアムを満員にしたいというシンプルな願望が彼の中で『学ぶ意味』を強烈に燃え上がらせた。その灯火を消すどころか歳を重ねるごとに熱く燃え上がらせているからこそ、今の彼がある。それはこれからも変わらない。

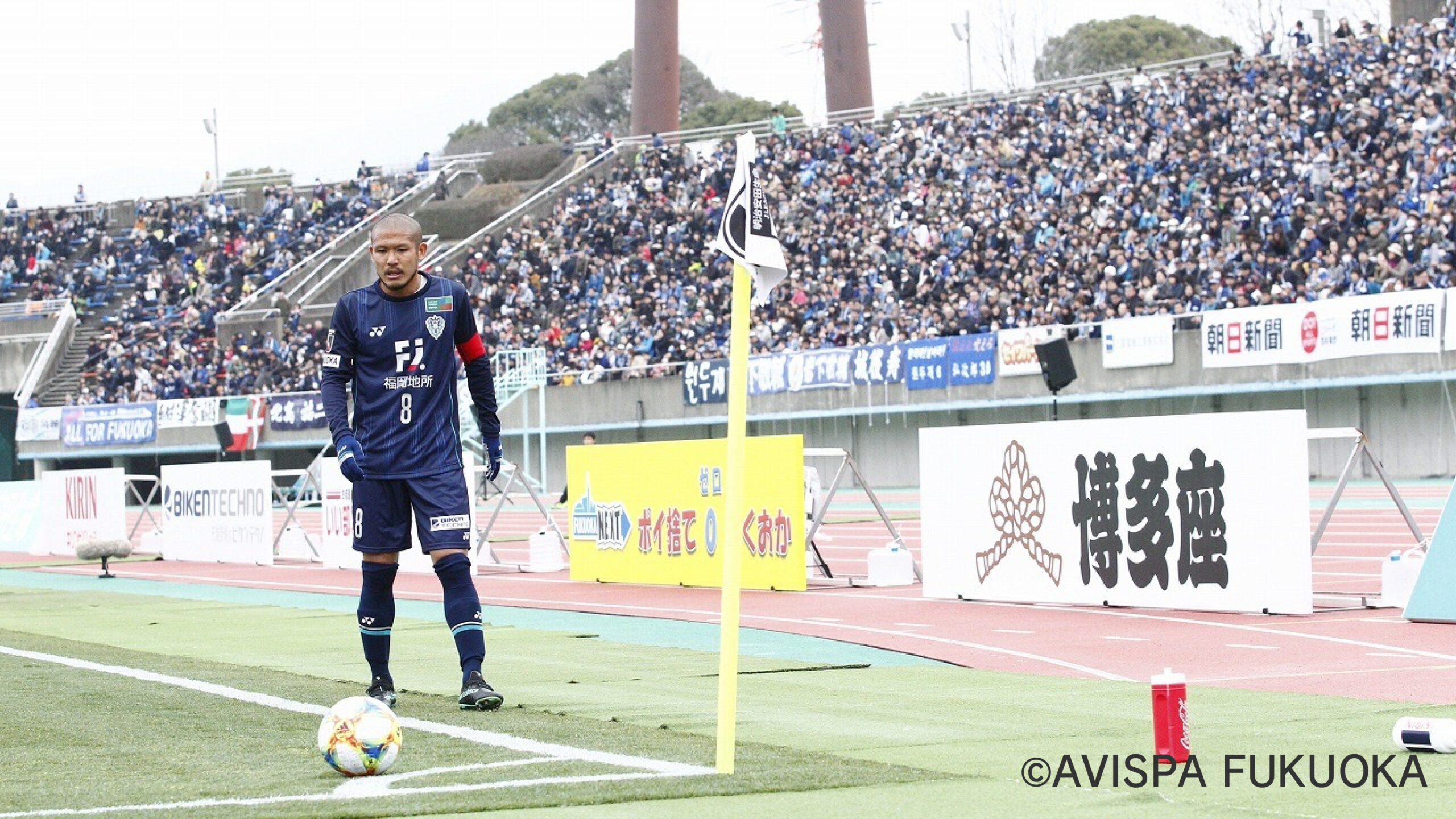

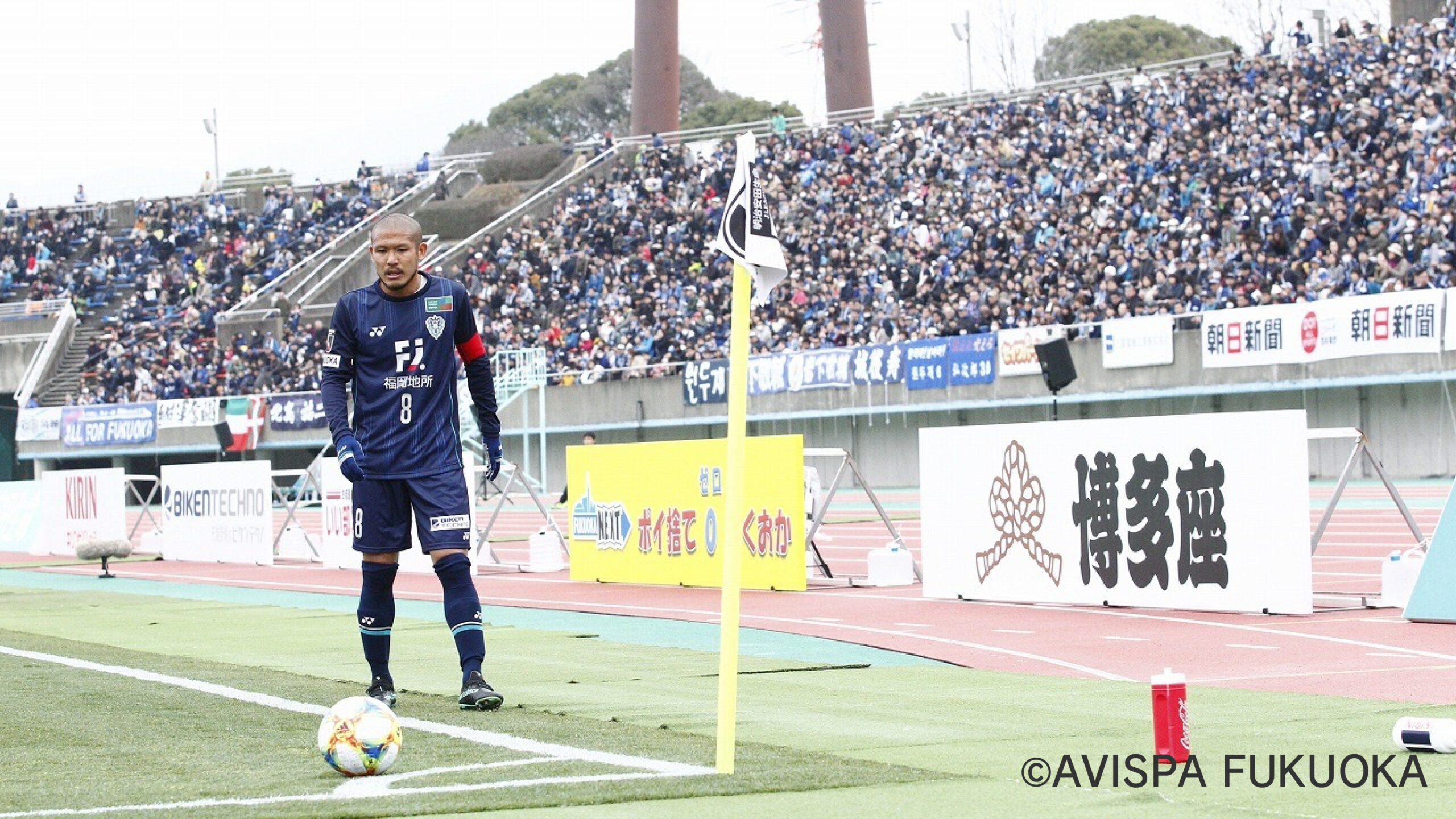

鈴木惇(すずき じゅん)

福岡県出身の元プロサッカー選手。ポジションはMF。

2008年にアビスパ福岡でキャリアをスタートさせ、2013年に東京ヴェルディへ移籍。2015年には福岡へ復帰し、自己最多の9ゴールを記録するなど福岡のJ1昇格に貢献した。その後は大分トリニータ、藤枝MYFCへの移籍を経験し、2023年にリトアニア1部のFKスードゥヴァへ移籍した。

2024年に現役引退を表明。

現在はプロバスケットチームの茨城ロボッツへと活躍の場を移し、ビジネスパートナー事業部での業務に従事している。

director : Yuya Karube

editor : Takushi Yanagawa

assistant : Naoko Yamase , Makoto Kadoya

RECOMMENDおすすめ記事

- Special2024.9.30

【中編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッカー選手鈴木【中編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッ

【中編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッカー選手鈴木【中編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッ - Special2024.9.30

【前編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッカー選手鈴木【前編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッ

【前編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッカー選手鈴木【前編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッ - Career2023.3.1

【前編】「17年間俺は何をしていたんだ…」 現役時代の後悔をバネに、ビジネスの世界で輝く道を進む【前編】「17年間俺は何をしていたんだ…」 現役時代の後悔をバネに、ビジネスの世界で輝く

【前編】「17年間俺は何をしていたんだ…」 現役時代の後悔をバネに、ビジネスの世界で輝く道を進む【前編】「17年間俺は何をしていたんだ…」 現役時代の後悔をバネに、ビジネスの世界で輝く - Learning2023.3.1

【前編】アスリートのセカンドキャリア問題が急速に増加した理由/なぜアスリートの「セカンドキャリア問題【前編】アスリートのセカンドキャリア問題が急速に増加した理由/なぜアスリートの「セカンド

【前編】アスリートのセカンドキャリア問題が急速に増加した理由/なぜアスリートの「セカンドキャリア問題【前編】アスリートのセカンドキャリア問題が急速に増加した理由/なぜアスリートの「セカンド