最終更新日:2024.10.2

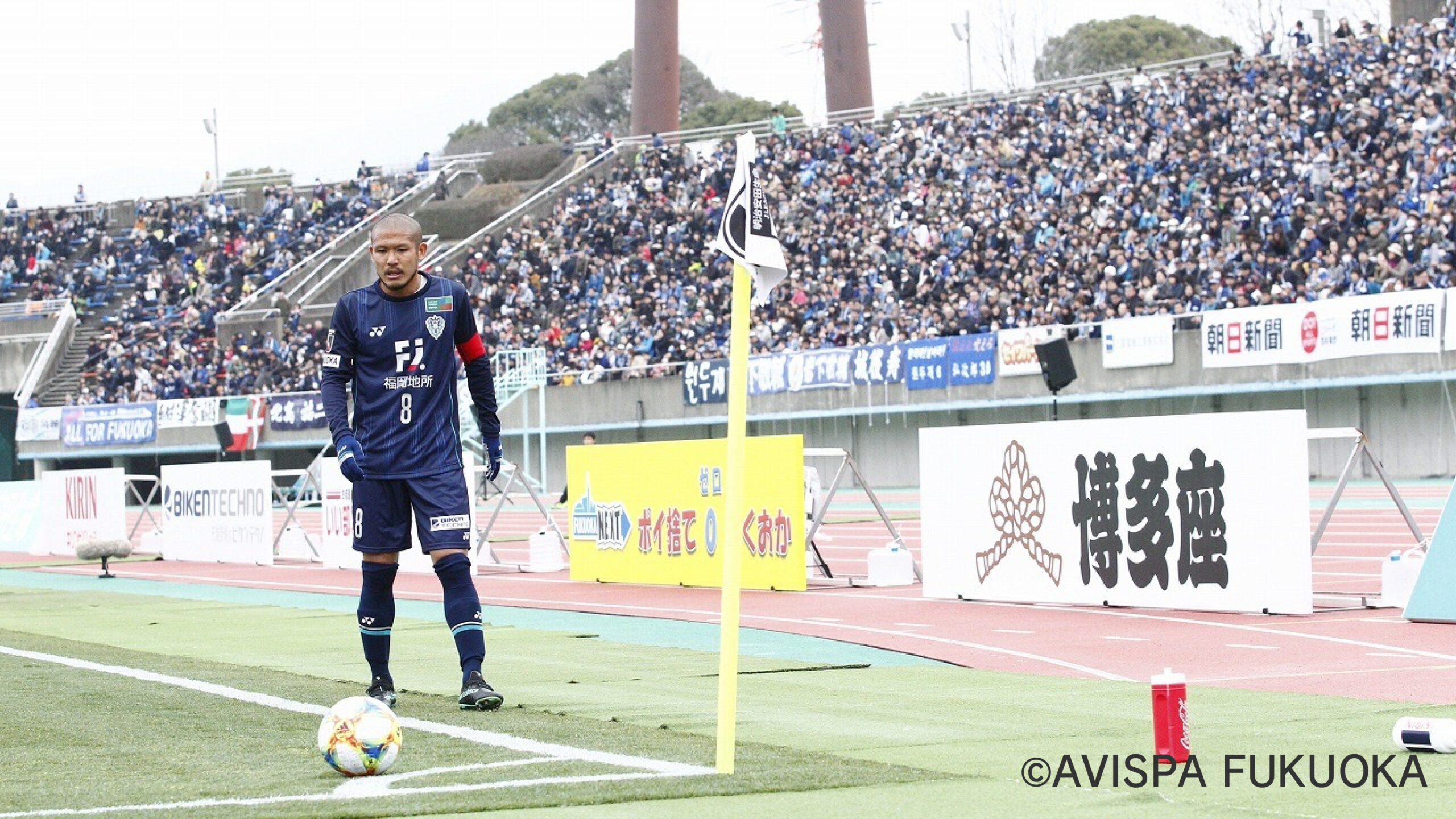

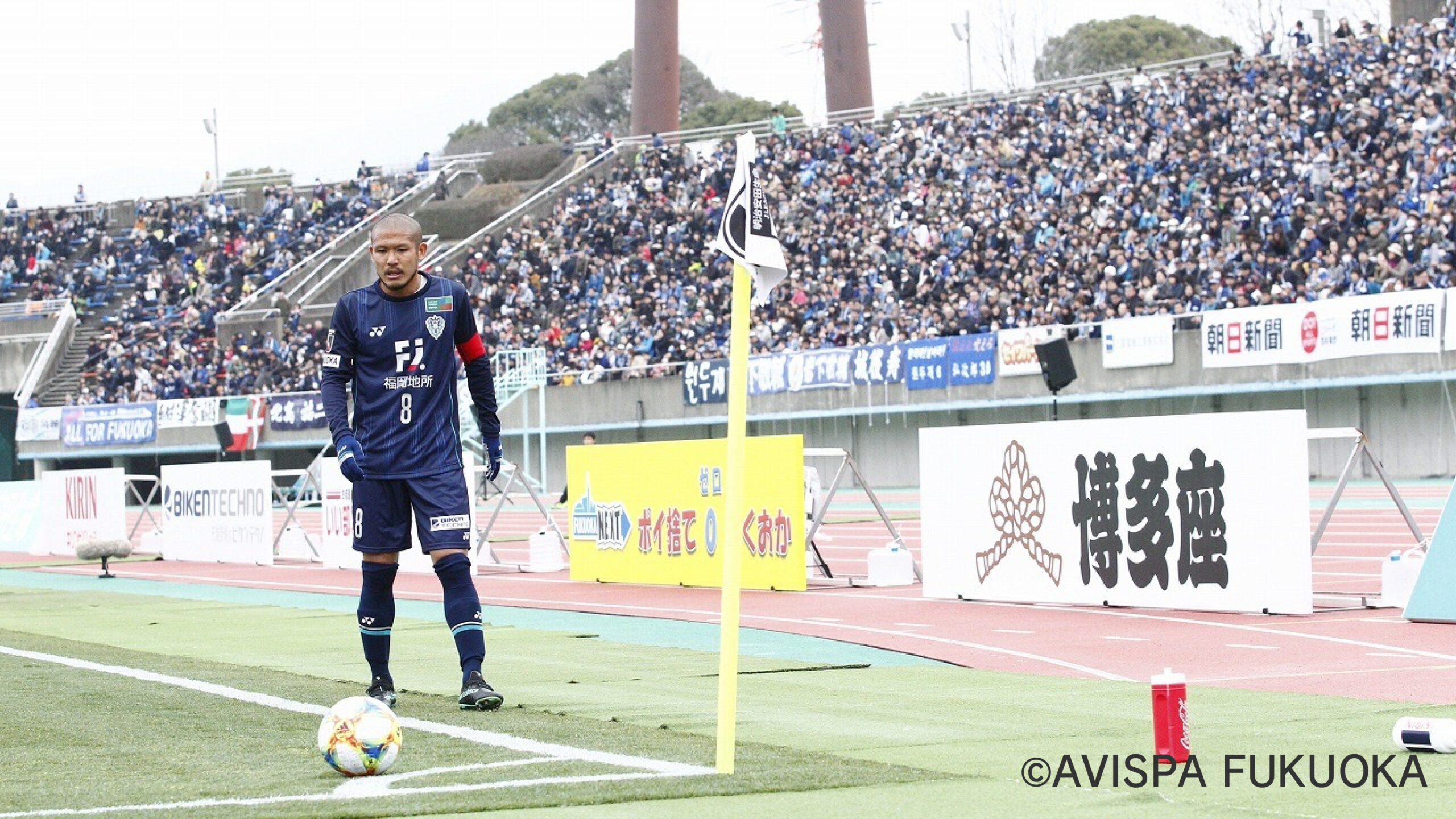

鈴木惇がアビスパ福岡でJリーグデビューを飾ったのは、2007年6月2日のJ2第19節徳島ヴォルティス戦。彼はまだ高校3年生だった。ホームスタジアムである東平尾公園博多の森球技場(現・ベスト電器スタジアム)のピッチに入った時、彼はある疑問に襲われた。

「ホームでプロのピッチに初めて立った興奮はもちろんあったのですが、同時に『あれ?観客が少ないな』と思ったんです」

この疑問は結果として彼の中でずっと心に残り続け、自分が将来進むべき道にまで大きな影響を与えることになる。

「アカデミーからアビスパで育ってきて、小学校の時には15,000人ほどの満員のスタジアムを観客として体験していました。なので、自分がプロになった時に観客の入りの落差に愕然としてしまったんです。

中学、高校の時はサッカーが忙しくてスタジアムに足を運ぶことはありませんでした。プロになることを目指してサッカーに打ち込んできて『ついに満員のスタジアムでプレーできるかもしれない』とワクワクしていたからこそ、実際にデビューを果たした時の入場者数が6,000人ほどだった時はショックだったんです」

それ以降もスタンドを見るたびに「空席が目立つな」と感じ、寂しい気持ちになることもあった。「もちろん、J2だからスタジアムに来なくなってしまった人もいる。だからこそ、早くJ1に上げないといけないという使命感も生まれた」とアビスパのために誇りと責任感を持ってプレーし続けた。

2010年のJ2リーグでは30試合に出場し、チームのJ1昇格に貢献。ついに満員のスタジアムでプレーできると思ったが、それでも小学校の時に見た光景は再現できなかった。

「プロで出場を重ねても、J1に上がってもなかなかその現状は変わらない。もちろんJ2時代と比べてJ1の時の方が観客が増えたのは間違いなかったのですが、『どうしたら満員になるのか。それを継続できるのか』とより具体的に考えるようになりました」

強烈に抱いた課題感に対し、鈴木は実際に行動に移していく。地道なファンサービスやスポンサーとの交流をすれば入場者も増えていくのではないかと考えた彼は、2011年を境にスポンサーの元に出向いて挨拶に行ったり、これまで以上にファンサービスに力を入れたりした。

「例えばスポンサーのイベントに顔を出して、そこにいる人たちと交流をしたり、サッカーの技を披露したりして興味を持ってもらうことを意識しました。1回も試合に来たことがない人に『行ってみようかな』と思わせることは選手でもできる、『選手だからこそ』できるとも思ったので。

実際に様々な行動をしてみて、人としての視野が広がりましたし、サッカー面にとっても良いことがありました。チームではみんなそれぞれ自分のやり方でトレーニングしたり、結果を出そうとしたりする中で、意見のぶつかり合いなどもあります。

その時に一歩引いた状態から相手を見たり、違う受け取り方をしてみたり、違う伝え方をしてみたりと、サッカーだけの環境ではそういう発想は生まれないと感じました。いろいろな経験をしたら最終的にサッカーに返ってくるのかなと思うようになりました」

この着眼点こそが、鈴木の今後の人生を大きく左右させる重要なファクターとなった。

「同時にサッカー業界じゃない人と接するようになって、プロサッカー選手やプロサッカークラブの周りの全体像が見えてきたんです。サッカークラブにとって選手は商品であり、やるサッカーも一つの商品。もちろんいいサッカーをすること、勝つことが重要でそれによって動員に影響を及ぼすのは当たり前なのですが、それだけでは絶対に埋まらないし、定着もしない。

サッカーの内容、勝利以外のところに価値を求めている人が多いことに気づいたからこそ、それ以外の商品価値を作り出していかない限り、この課題感は消えないと思ったんです」

だが、自分はプロサッカー選手。ポジション争いもあるし、自身の成長のためにもサッカーに全てを注ぎ込まないといけない。課題感を持ち続けても、具体的なアクションは最小限にとどまっていることに歯痒さを覚えながらも、彼は自分の本分に集中した。

「プロサッカー選手である以上はサッカーに没頭する。じゃあ、その生活の中でどうやったら将来的にその課題感を解決できる人間になれるか」

本気で自分のあり方に対して向き合った時、最善の策として浮かび上がったのがMBA(経営学修士、Master of Business Administrationの略)、経営学の大学院修士課程を修了すると授与される学位を取得できるプログラムの存在だった。

鈴木がMBAの存在を知ったのは、Jリーグキャリアサポートセンターの人たちのおかげだった。

当時、彼はプロ入りと同時に早稲田大学人間科学部eスクール(通信教育課程)に進学し、大学の勉強も並行して行なっていた。しかし、そこになかなかモチベーションを見い出すことができない自分がいた。

「早稲田大eスクールは正直に言ってしまうと親との約束というか、親の希望に沿う形で行きました。僕はサッカー1本で行きたいという気持ちだったのですが、父親が『サッカー選手という肩書きがなくなっても生きていけるようにちゃんとしなさい』という教育方針で、中学、高校から勉強はきちんとやって大学は出るように言われていました。

最初は九州大学に進学して、午前中は練習してから午後に授業に出席すればいいと言われていたのですが、受験勉強の時間も足りなかったし、両立できないと思って『それは厳しい』と言いました。すると親がeスクールの案内を探し出して僕に持ってきて、『これにしなさい』と言ったので、入ることを決めたのが正直な流れです」

本意ではなかっただけに、卒業までには時間がかかってしまった。4年ではなく、10年目を迎えてようやく卒業ができる目処が立った時、鈴木の心の中にはすでに強い欲求が生まれていた。

「もっと自分が前のめりになれるというか、心の底から勉強をしたいと思える分野に進んで知識をつけていきたいと強く思った。僕は自分の課題感の解消につながる勉強をしたかった」

この思いを早稲田大eスクールの入学から卒業までサポートしてくれたJリーグキャリアサポートセンターの人たちに打ち明けると、「じゃあ、MBAを取得した方がいい」と勧められた。

最初はMBAがなんなのかすら分からなかったが、調べれば調べるほど自分の好奇心と合致していることに気がついた。

「経営学のエキスパートになれば、どういうメカニズムで自分が感じた課題が生じているのか。それに対してどうアクションをするべきなのかを知ることができる。自分の知に対する渇望が一気に湧き出てきた感じでした」

彼の頭にはセカンドキャリアが云々ということではなく、純粋な『知への探究心』が自分を突き動かしていた。この探究心は一気に彼の人生を切り開く大きな原動力となった。

中編はこちらからご覧ください

鈴木惇(すずき じゅん)

福岡県出身の元プロサッカー選手。ポジションはMF。

2008年にアビスパ福岡でキャリアをスタートさせ、2013年に東京ヴェルディへ移籍。2015年には福岡へ復帰し、自己最多の9ゴールを記録するなど福岡のJ1昇格に貢献した。その後は大分トリニータ、藤枝MYFCへの移籍を経験し、2023年にリトアニア1部のFKスードゥヴァへ移籍した。

2024年に現役引退を表明。

現在はプロバスケットチームの茨城ロボッツへと活躍の場を移し、ビジネスパートナー事業部での業務に従事している。

director : Yuya Karube

editor : Takushi Yanagawa

assistant : Naoko Yamase , Makoto Kadoya

RECOMMENDおすすめ記事

- Special2024.9.30

【後編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッカー選手鈴木【後編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッ

【後編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッカー選手鈴木【後編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッ - Special2024.9.30

【中編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッカー選手鈴木【中編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッ

【中編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッカー選手鈴木【中編】「満員のスタジアムを見たい」デビュー時の漠然とした願いは、具体的な目標へ。元サッ - Career2023.9.13

非合理的に見える選択も、長い目で見れば合理的。”あの日”魅せられた光景に導かれた元バスケ選手経営者の非合理的に見える選択も、長い目で見れば合理的。”あの日”魅せられた光景に導かれた元バスケ

非合理的に見える選択も、長い目で見れば合理的。”あの日”魅せられた光景に導かれた元バスケ選手経営者の非合理的に見える選択も、長い目で見れば合理的。”あの日”魅せられた光景に導かれた元バスケ - Special2023.4.10

【後編】「今」を必死で生きているか。中途半端と言われた日々に勝ち、ファジアーノ岡山のレジェンド、そし【後編】「今」を必死で生きているか。中途半端と言われた日々に勝ち、ファジアーノ岡山のレジ

【後編】「今」を必死で生きているか。中途半端と言われた日々に勝ち、ファジアーノ岡山のレジェンド、そし【後編】「今」を必死で生きているか。中途半端と言われた日々に勝ち、ファジアーノ岡山のレジ